旀楯偒楐敪惗

-

偼偠傔偵

- 丂旀楯偒楐敪惗偼丄棫応偵傛偭偰掕媊偑戝偒偔堎側傞丅嵽椏壢妛幰偼丄崅暘夝擻偺尠旝嬀傪嬱巊偟偰嬌傔偰彫偝側寚娮乮10-3 mm埲壓乯傪尒偮偗弌偟丄偒楐敪惗偲掕媊偡傞丅堦曽丄僾儔儞僩偺曐庣娗棟幰偼丄旕攋夡専嵏偺専弌尷奅偱偁傞1 mm掱搙傪偒楐敪惗偲峫偊傞丅偨偩偟丄旀楯婡峔偺娤揰偐傜偼丄扨堦偺掕媊偑弌棃傞偲峫偊偰偄傞丅旀楯偒楐恑揥偼丄偒楐愭抂慜曽偵攋夡椡妛偵廬偆墳椡暘晍偑敪惗偟丄偒楐奐岥偵傛傞偒楐愭抂偺慪惈曄宍偵傛偭偰丄偒楐愭抂偑慜曽偵埵抲傪曄偊傞尰徾偱偁傞丅旀楯偒楐恑揥偵偼壓尷奅抣偑懚嵼偟丄攋夡椡妛僷儔儊乕僞偑壓尷奅抣埲壓偺応崌偵偼丄旀楯偒楐偼恑揥偱偒側偄丅偲偙傠偑丄偒楐偺懚嵼偟側偄乮攋夡椡妛僷儔儊乕僞偑僛儘乯応崌偱偁偭偰傕丄墳椡怳暆偑戝偒偗傟偽旝彫偒楐偑敪惗偟偰惉挿偡傞丅旝彫偒楐偺惉挿偼丄壓尷奅抣埲壓偱旀楯偒楐偑恑揥偡傞偙偲傪堄枴偟偰偍傝丄柧傜偐偵柕弬偟偰偄傞丅偙傟偑旝彫偒楐栤戣偱偁傝丄1980擭戙偵庢傝慻傫偱偄偨偑丄寢榑偵摓払偱偒側偐偭偨丅偦偺尨場偼丄旀楯偒楐恑揥偺壓尷奅摿惈偑杮摉偵懚嵼偡傞偐傪妋偐傔傜傟側偐偭偨偙偲偵傛傞丅2010擭戙偵側偭偰丄挻壒攇旀楯帋尡偱旀楯偒楐恑揥偺壓尷奅摿惈偵偮偄偰應掕壜擻偲側傝丄旝彫偒楐栤戣偼丄旀楯偒楐敪惗尰徾傪恑揥尰徾偲岆擣偟偰偄偨偙偲偵夁偓側偄偲棟夝偟偨丅埲壓偱偼丄旀楯偒楐恑揥偺壓尷奅摿惈偵偮偄偰愢柧傪壛偊偨屻偵丄旝彫偒楐栤戣偲娭楢偝偣偰旀楯偒楐敪惗偵偮偄偰媍榑偡傞丅

-

旀楯偒楐恑揥偺壓尷奅摿惈

旀楯偒楐恑揥偺壓尷奅摿惈 - 丂挻壒攇旀楯帋尡偱旀楯偒楐恑揥偺壓尷奅摿惈傪嵟弶偵専摙偟偨偺偼丄2014擭搙廋巑廋椆偺拞懞桬懢孨偱偁傞偑丄摿堎側尰徾偺妋擣偑弌棃偰榑暥偲偟偰敪昞偝傟偨偺偼2019擭偵側偭偰偐傜偺

壛摗弐曘孨丄楅栘弐暯孨偍傛傃拞懞桬懢孨偺榑暥偱偁傞丅拞懞孨偺幚尡偵傛傞偲丄姡憞嬻婥拞偱偼柧椖側壓尷奅摿惈傪帵偡偑丄幖弫戝婥拞偱偼壓尷奅摿惈偑擣傔傜傟偢丄嬌掅懍搙偺偒楐恑揥偑暋悢偺傾儖儈僯僂儉崌嬥偱妋擣偝傟偨丅偙偺嫇摦偼楅栘弐暯孨偵傛偭偰妋擣偝傟偨偑丄儊僇僯僘儉偼旀楯偱偼側偔丄杸栒尰徾偵傛傞傕偺偲峫偊傜傟偨丅姡憞嬻婥拞偱悈暘偺嬅弅偑側偔側傞偲丄偒楐恑揥偼柧妋側壓尷奅嫇摦傪帵偡丅

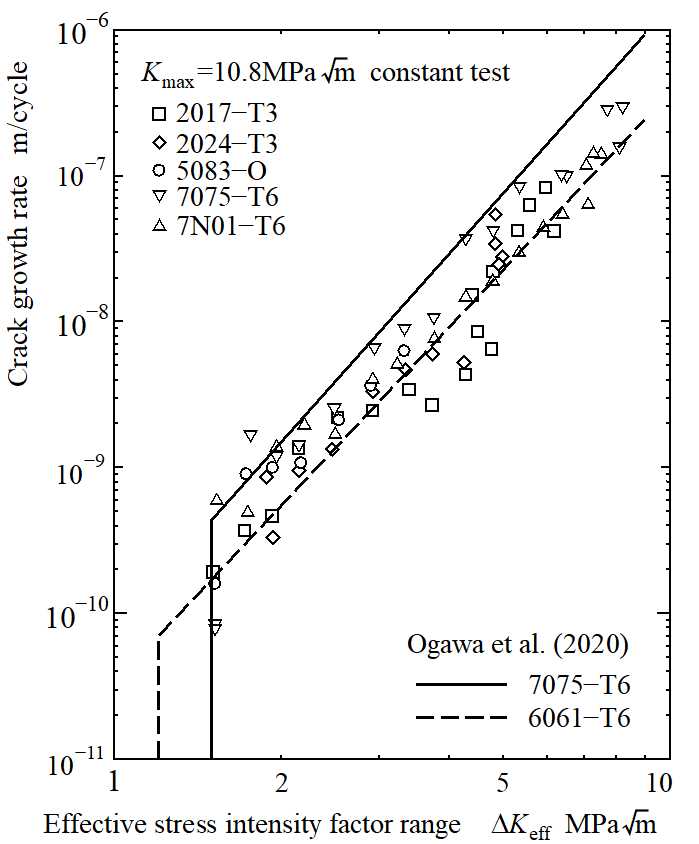

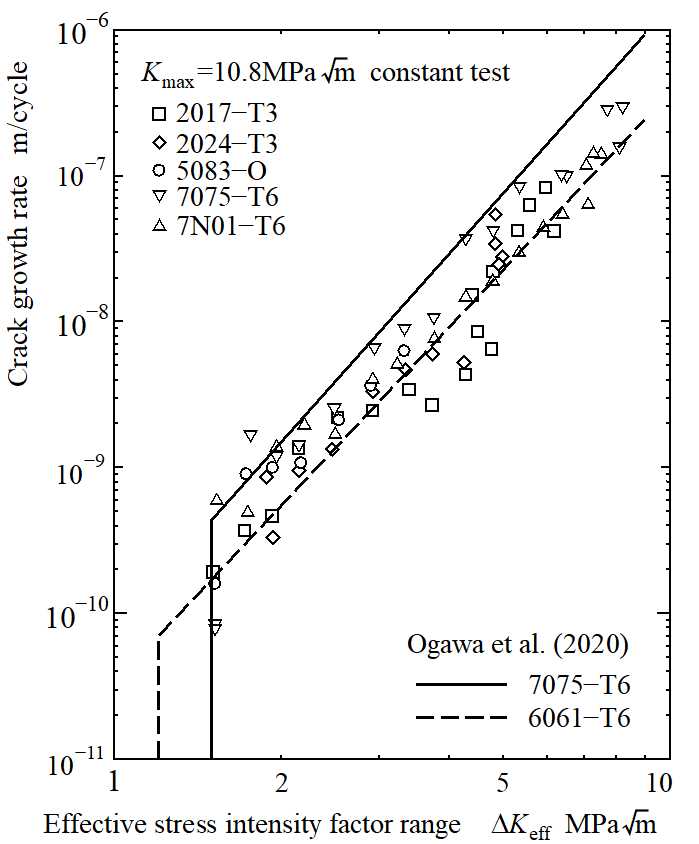

丂埲忋偺傛偆偵丄旀楯偒楐恑揥偑奐巒偡傞偲丄捈偪偵10-10 m/cycle掱搙偺恑揥懍搙偑娤嶡偝傟傞傛偆偵側傞丅

塃恾偼丄彫愳偑廋巑榑暥乮1983乯偵帵偟偨枹岞昞偺僨乕僞傪僼儔僋僩僔儞億僕僂儉偺島墘榑暥偲偟偰岞昞偟偨傕偺偱偁傞(1)丅帋尡曅偼

彫椦塸抝愭惗偲彫搰惤帯偝傫偺榑暥偲摨條偱偁傞(2)丅帋尡曽朄偼

彫愳偺嵟弶偺妛弍榑暥偱採埬偟偨嵟戝墳椡奼戝學悢堦掕帋尡偱偁傞丅桘埑僒乕儃旀楯帋尡婡偱偺幚尡偱偁偭偨偙偲偐傜丄偒楐恑揥懍搙偺壓尷抣偼丄10-10 m/cycle偱偁傞丅

壨栰塃嬤孨偲怺揷捈栫孨偺榑暥偱偼丄挻壒攇旀楯帋尡偱10-14 m/cycle傑偱應掕偟偰丄塃恾偺愜傟慄偺傛偆側壓尷奅抣偲偒楐恑揥摿惈偺嬤帡慄傪採埬偟偰偄傞丅40擭嬤偄帪傪妘偰偨幚尡寢壥偱偁傞偑丄7075偺嬤帡慄偼僾儘僢僩偲傎傏堦抳偟偰偄傞丅柧椖側壓尷奅抣偺懚嵼偼丄Ni婎拻憿崌嬥偵偮偄偰傕妋擣偝傟偰偍傝丄

烴堜孾屷孨偲媨堜桰恀孨偺榑暥偱帵偝傟偰偄傞丅

丂

壨栰孨偲怺揷孨偺榑暥偱偼丄埑弅懁偺暯嬒墳椡偺塭嬁傕挷傋偨丅埑弅懁偺孞曉偟墳椡偩偗偱偼丄偒楐偑敪惗偟偰傕恑揥偼宲懕偣偢丄掆棷偵帄傞丅堷挘懁偺孞曉偟墳椡惉暘偑壓尷奅抣傪挻偊傞偲丄媫寖偵偒楐恑揥懍搙偑憹壛偡傞丅偙偙偱丄壓尷奅抣偍傛傃偒楐恑揥摿惈偼丄崅墳椡斾偺幚尡偱摼傜傟傞偒楐暵岥偺娭梌偟側偄摿惈偱偁傝丄嵟戝墳椡奼戝學悢堦掕帋尡偵傛偭偰娙曋偵應掕偱偒傞丅挻壒攇旀楯帋尡傪梡偄側偗傟偽丄10-10 m/cycle埲壓偺偒楐恑揥懍搙堟偱柧椖側壓尷奅摿惈偑懚嵼偡傞偙偲傪柧傜偐偵偡傞偙偲偼弌棃側偐偭偨丅

-

旝彫偒楐恑揥

- 丂挻壒攇旀楯帋尡偱偒楐恑揥偺壓尷奅摿惈偲墳椡怳暆偵埶懚偟偨偒楐敪惗嫇摦偑柧傜偐偵側偭偨偺偱丄婒晫戝妛偱1989擭偵峴側偭偨尋媶傪嵞専摙偟偨丅

屗妬湪榊愭惗偲婽嶳媂崕孨偺榑暥偱偼丄旝彫偒楐恑揥嫇摦偲僼儔僋僩僌儔僼傿傪徻嵶偵娭楢晅偗偨丅偙偺尋媶偱偼丄7075崌嬥偺暯妸帋尡曅傪梡偄偰丆墳椡斾R = 0, -1 偍傛傃-2 偺旝彫偒楐恑揥嫇摦傪娤嶡偟偨丅偦偺寢壥丄偣傫抐宆偺戞嘥抜奒偒楐偑敪惗偍傛傃恑揥偟丄堷挘懁偺墳椡怳暆偲戞嘥抜奒偒楐偺怺偝偐傜嶼弌偝傟傞桳岠墳椡奼戝學悢斖埻偑壓尷奅抣傪挻偊傞偲丄偒楐恑揥嫇摦偵婎偯偔戞嘦抜奒偵側傞偙偲傪帵偟偰偄傞丅側偍丄偙偺尋媶偺攋柺娤嶡偱偼丄

夋憸張棟傪梡偄偨僗僥儗僆娤嶡朄偱丄戞嘥抜奒偒楐偺抐柺宍忬傪嵞峔抸偟偨丅

丂

壨栰孨偲怺揷孨偺榑暥偱偼丄戞嘥抜奒偒楐偑戞嘦抜奒偒楐偵慗堏偱偒傞尷奅晅嬤偺嫇摦傪丄挻壒攇旀楯帋尡偱娤嶡偟偨傕偺偱偁傞丅忋婰偺旝彫偒楐恑揥嫇摦偼丄戞嘥抜奒偒楐偑戞嘦抜奒偒楐偵慗堏偡傞摨偠尰徾傪娤嶡偟偨傕偺偱偁傞偑丄帋尡墳椡偑崅偄偙偲偐傜慗堏帪偵偒楐恑揥懍搙偺媫寖側曄壔偼擣傔傜傟偰偄側偄丅

-

旀楯偒楐敪惗

- 丂攋夡椡妛偵婎偯偗偽丄戞嘥抜奒偒楐偺惉挿偼桳岠墳椡奼戝學悢斖埻偑壓尷奅抣埲壓偺嫇摦偱偁傞丅偡側傢偪丄戞嘥抜奒偒楐偼嵽椏椡妛僷儔儊乕僞偺墳椡傑偨偼傂偢傒偑惉挿偺嬱摦椡偱偁傞丅攋夡椡妛僷儔儊乕僞偑娭學側偄偺偱丄戞嘥抜奒偼旀楯偒楐敪惗抜奒偱偁傝丄偒楐偑恑揥偡傞傛偆偵尒偊偰傕丄偒楐恑揥抜奒偱偼側偄丅

屗妬湪榊愭惗偲婽嶳媂崕孨偺榑暥偱偼丄弿尵偺拞偱戞嘥抜奒偒楐偺惉挿傪

屗妬湪榊愭惗偲尨揷峴梇孨偺榑暥偱掕媊偝傟偨旝帇慻怐揑旝彫偒楐偺恑揥偲峫偊偰偄傞丅偙偺帪偵偼丄旀楯偒楐恑揥偺壓尷奅摿惈偑柧妋偵懚嵼偡傞偙偲偵妋怣偑側偐偭偨偙偲偐傜丄偒楐敪惗偲恑揥偺柧妋側慗堏揰偱偁傞偲寢榑偱偒側偐偭偨丅

丂幉庴峾偺挻崅僒僀僋儖堟偺尋媶偵偍偄偰丄

愇揷 徛孨偲嶳杮 揙孨偺榑暥偱價乕僠儅乕僋朄傪梡偄丄撪晹旀楯偒楐偺恑揥摿惈偺應掕偵惉岟偟偨丅ODA偲屇偽傟傞夘嵼暔傑傢傝偺椞堟傕彊乆偵恑揥偟偰偄傞偙偲偑傢偐偭偨丅偒楐恑揥懍搙偼丄傎傏堦掕偺墳椡奼戝學悢傪挻偊傞偲媫寖偵憹壛偟丄偦偺屻墳椡奼戝學悢斖埻偺憹壛偵敽偭偰彊乆偵憹壛偡傞傛偆偵側傞丅偙偺偙偲偐傜丄ODA偼偒楐敪惗抜奒偱丄偒楐恑揥懍搙偑媫忋徃偡傞捈慜偑丄旀楯偒楐恑揥偺壓尷奅忬懺偲峫偊傞偙偲傕偱偒傞丅偙偺幚徹偵偼丄恀嬻拞偺壓尷奅抣偑昁梫偱偁傞丅

嶲峫暥專

-

(1)

- 挻壒攇旀楯帋尡偺徯夘偲偒楐敪惗偍傛傃恑揥嫇摦偺娤嶡乮彫愳晲巎乯丆戞17夞僼儔僋僩僌儔僼傿僔儞億僕僂儉島墘榑暥廤, pp. 13-17 (2022-10).

-

(2)

- 傾儖儈僯僂儉崌嬥偺旀楯偒楐恑揥掞峈乮彫椦 塸抝, 彫搰 惤帯, 拞懞 弔晇, 拞戲 堦乯丆嵽椏丆31姫丆346崋 (1982)丆pp.675-679.

-

旀楯偒楐恑揥偺壓尷奅摿惈

旀楯偒楐恑揥偺壓尷奅摿惈